Podríamos hablar de la empatía en varios términos, por ejemplo como una capacidad, una habilidad, una característica innata de alguna persona, una herramienta de comunicación o una técnica para conseguir algún objetivo. Sin embargo todas ellas comparten un denominador común: el efecto que genera en la persona que lo recibe.

La definición más conocida y simple de la empatía es la siguiente: “la capacidad de ponerse en el lugar del otro”. Pero… ¿qué es eso de ponerse en el lugar? Erróneamente las personas que leen esta definición podrían concluir que para empatizar con alguien tendrían que ser capaces de sentir exactamente lo mismo que esa persona está sintiendo en ese momento. Esto por supuesto es un error.

La empatía o capacidad de empatizar se ha estudiado también utilizando como contraste los trastornos del espectro autista. En estos casos las personas que lo padecen, en mayor o menor medida muestran grandes dificultades para tener en cuenta lo que piensa o siente el otro. Una de las teorías que se han estudiado para comprender esta incapacidad son las teorías referentes a las “neuronas en espejo”. De una forma muy simple (sin ánimo de profundizar en el asunto) se concluiría que estas personas tendrían dificultades para ponerse en el lugar del otro debido a la ausencia o alteración en este sustrato. Dando esto por cierto, estas neuronas en espejo serían las responsables de que saltásemos de alegría cuando un amigo nos comunica con gran entusiasmo que le han ascendido en el trabajo, o las que nos pueden hacer llorar cuando vemos una película triste.

Como veis hemos empezado a hablar de emociones y ya no tanto de estar en el lugar de nadie. Hablamos de CAPTAR Y RECOGER LA EMOCIÓN.

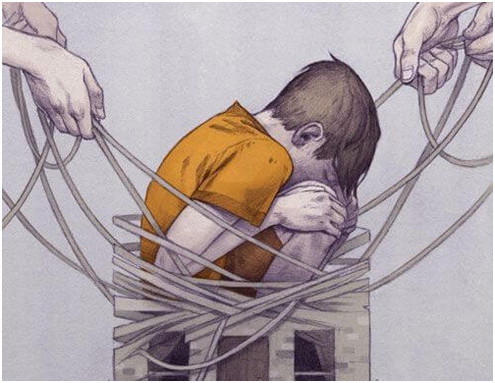

La verdadera clave de la habilidad de empatizar está en ser capaz de CAPTAR y RECOGER esa emoción para después TRANSMITIR al otro que lo hemos hecho. En este caso, captar significaría “darnos cuenta”, recoger significaría “colocarla en nosotros mismos” y transmitir estaría relacionado con “ser reflejo de ella ante el otro”. Y para ello la auténtica y verdadera clave está en una sola cosa: LA EMOCIÓN.

En las formaciones de inteligencia emocional al igual que en muchas otras, siempre me gusta dar un papel importantísimo a la capacidad de empatizar, ya que en sí supone la capacidad de centrarse en la emoción del otro en lugar de vislumbrar el problema. Y hay una metáfora que me gusta mucho contar para explicarla.

“Tendríamos que pensar o imaginar que tenemos un jardín pequeño y delicado, con bonsáis y pequeñas macetas entre otros elementos. Disponemos de una manguera para poder regar todas estas plantas pero el agua sale con un chorro de gran presión. ¿Cómo regaríamos nuestras plantas?... y todo el mundo contesta… pues echando el agua a un cubo o una regadera… Pues precisamente esa acción de meter ese chorro de gran presión… recogerlo… colocarlo… para luego regar… es la capacidad de empatía. El gran chorro de agua es la emoción y nosotros somos ese recipiente que guardará el agua para luego regar con delicadeza (el jardín sería el problema o la cuestión de la que emana esa emoción)”.

En el primer párrafo habíamos indicado que el denominador común de la empatía era el efecto que generaba en el otro. Y esto es realmente lo único importante cuando hablamos estrictamente de habilidad empática, lograr generar la sensación en el otro de que somos capaces de recogerle antes de empezar a dar consejos para solucionar sus problemas.

Si tuviésemos que resumir el proceso en tres pasos serían los siguientes:

1) Visualizar la emoción

En primer lugar tenemos que olvidar el problema o cuestión que conlleva la situación y visualizar la emoción. Una persona puede venir a contarnos algo en un tono neutro o sin emoción… en este caso no tiene ningún sentido empatizar, pero en otras ocasiones las palabras o acciones pueden estar mediadas por esa emoción. Las claves para detectar esta emoción las podemos detectar en el lenguaje no verbal o paraverbal. Imaginemos que un amigo viene a hablar con nosotros y nos saluda con desgana, su tono de voz es bajo y monocorde con respecto a lo que estamos acostumbrados en él, se muestra cabizbajo y algo encogido, habla muy despacio y tarda en reaccionar a lo que le decimos... ¿sospecháis alguna emoción? Efectivamente, esta persona parece triste.

2) Recoger la emoción

El siguiente paso está en recoger esa emoción. Ya nos hemos dado cuenta de que viene triste y decaído y por tanto nosotros vamos a adoptar nuestra postura y gesto a él. Nuestro rostro, actitud corporal, tono de voz, velocidad… van a adaptarse como si fuésemos un espejo, hasta que la emoción vaya estabilizándose. En este paso no vamos a dar consejos ni a interrumpir, solo escuchar con atención lo que cuenta y a su emoción.

3) Reflejar y sincronizar la emoción

Por último, en el transcurso de la conversación le mostraremos el reflejo de ese espejo a través de expresiones empáticas como “entiendo…”, “lo lamento mucho…”, “entiendo que estés triste”,“noto que esto te es doloroso”…

¡¡MUCHO ÁNIMO Y A PRACTICAR!!