Alrededor de los dos años de edad, los niños atraviesan la Fase de Individuación. En este momento de su ciclo vital se empiezan a percibir como un ser independiente de su madre. Es entonces cuando comienzan los famosos y rotundos “¡No!” como respuesta a cualquier petición que les hagamos. Es su forma de blindar lo que ellos empiezan a saborear como “sus propios placeres”.

O dicho con otras palabras, empiezan a fastidiarles (y mucho):

1. Nuestros Noes: “No te puedes subir ahí”, “No grites”, “No pegues a tu hermana”

2. Sus Frustraciones cotidianas: “Que una galleta se rompa si ellos la querían entera”, “Que un hermano no les preste algún juguete”

3. Y, especialmente, las Normas: impuestas por una figura de autoridad que para ellos tiene siempre el objetivo malintencionado de fastidiar sus momentos de máximo bienestar “Tienes que lavarte los dientes antes de irte a dormir”, “Tienes que recoger los juguetes antes de la ducha”, “Nos vamos ya. No te lo voy a repetir”.

Esta faceta de la crianza, en la que les vamos marcando límites es tan necesaria como ingrata.

Pero para ellos tampoco es ningún camino de rosas. Socialmente tendemos a infravalorar el impacto y el sufrimiento interno que para un pequeño de dos años (y en adelante) suponen estas primeras experiencias.

Requerimos de ellos unas dotes de capacidad de análisis, sumisión, pensamiento estratégico y autocontrol que no se ajustan a sus capacidades reales por el nivel de desarrollo cognitivo-abstracto de su corteza cerebral.

¿Estoy diciendo con esto que no son capaces de hacer todo lo que les pedimos? ¡Porque cuando quieren bien que escuchan y lo hacen todo rapidito para obtener lo que les interesa!

No. Estoy diciendo que para ellos no es fácil. Nosotros somos los adultos y por tanto los responsables de facilitarles la tarea de familiarizarse e irse acomodando al cumplimiento de determinadas normas sociales.

¿Cómo podemos acompañar a nuestros hijos a transitar esta Fase de una forma más agradable y constructiva para todos?

· Empaticemos con ellos. Atrévete a pensar por un momento cómo te manejas tú con las imposiciones sociales en tu vida diaria. No olvides que ellos te observan constantemente y que tú eres su referente.

¿Las aceptas sin más?, ¿Te enfureces excesivamente?, ¿Expresas lo que verdaderamente sientes?, ¿Te cohíbes y dejas que otros impongan el rumbo que debes seguir por miedo a decepcionarles?, ¿Explotas con quien menos se lo merece por no haber podido expresar lo que necesitabas ante una figura de autoridad?

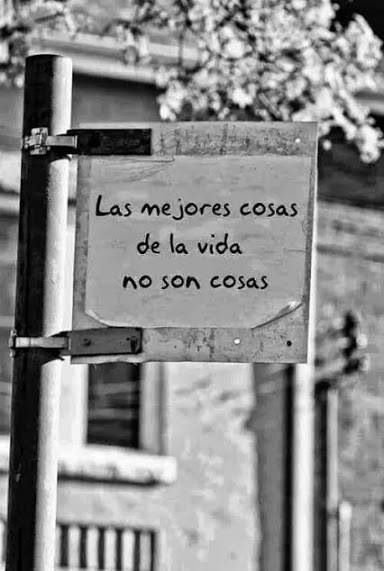

En muchos momentos nos podemos reconocer respondiendo “Sí” a estas preguntas. No es fácil, se tenga la edad que se tenga, “acomodarse” a los requerimientos sociales. Y a lo mejor, en algunos, no es ni sano ni necesario (pero esto como diría Javier Krahe, es otra canción).

· Empaticemos con nosotros mismos. En las situaciones donde tienes que acatar las decisiones de alguna figura de autoridad, qué prefieres:

¿Que la persona que te está marcando los límites te trate con comprensión, firmeza y ternura o con agresividad (verbal, física) y frialdad? ¿Qué haya cierto margen para la negociación y la expresión de tus emociones o que se te obligue a estar callado? ¿Qué te permitan e incluso reclamen una visión crítica o que te exijan sumisión y obediencia?

Reflexiona sobre ello un instante con calma. Y ahora piensa, ¿para tus hijos querrías algo parecido a lo que tú necesitas como adulto? ¿Y no será su infancia un buen momento para comenzar a transmitírselo?

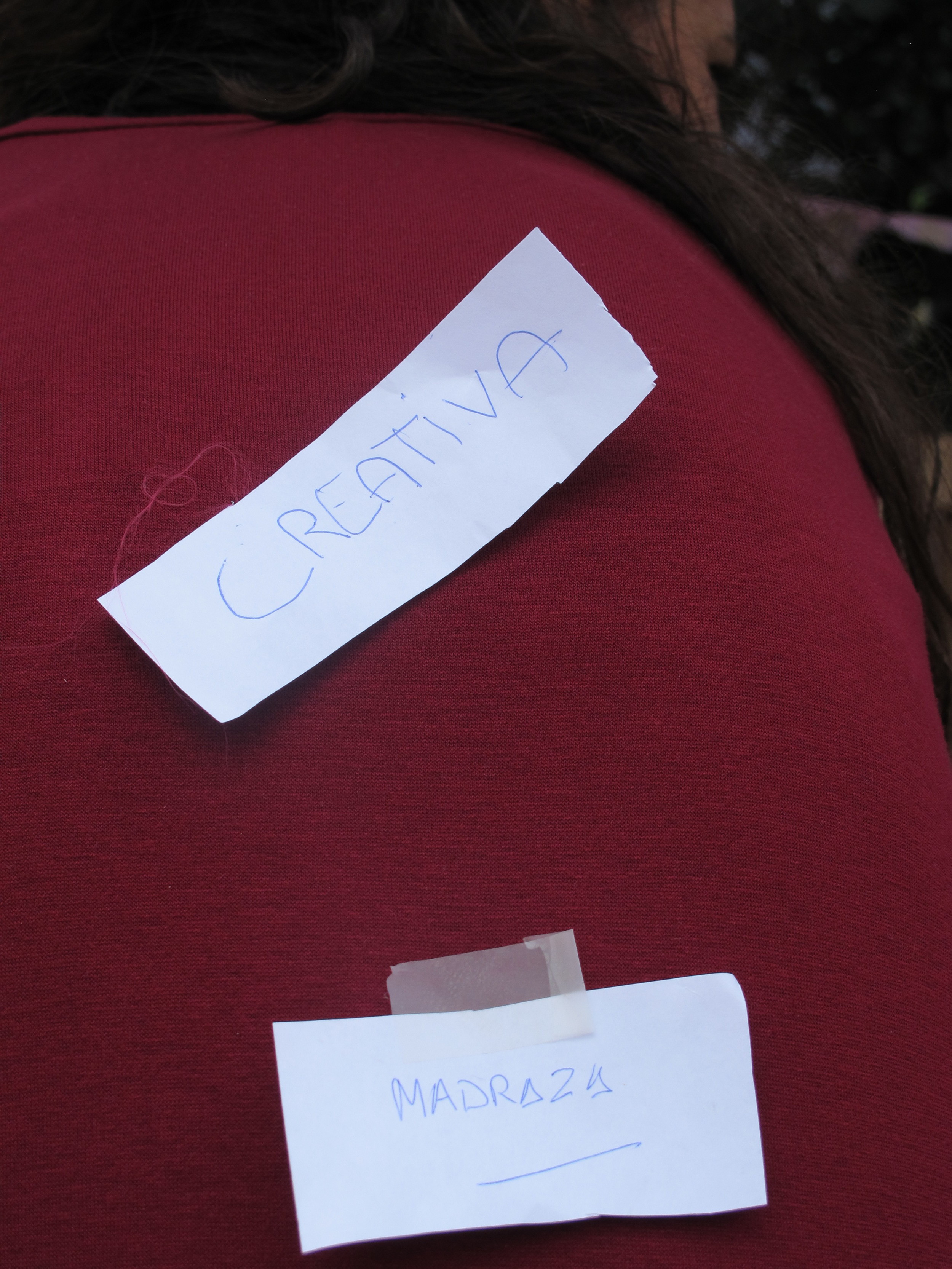

Ahora bien, si hemos llegado a las conclusiones de que para ellos no es fácil aceptar y gestionar las imposiciones, que no da igual el cómo lo hagamos para obtener un resultado u otro y que su hemisferio derecho, ligado al mundo emocional y creativo está más desarrollado que el izquierdo…

Permitamos a nuestros hijos que se enfurezcan honestamente ante nuestros límites. Pero acompañémosles de una forma controlada “entiendo que te sientas así pero no puedo dejar que me pegues…”, respetuosa “no lo has hecho nada bien, yo se que mañana lo vas a intentar hacer mejor, porque ya te he visto otras veces superarte y se que eres capaz” y empática “tienes que estar enfadadísima por todo lo que ha pasado” “yo si fuera tú estaría tristísima por lo que te han dicho”, es mucho más probable que nuestros pequeños”.

Es la forma más sana y adaptativa de lograr que:

· Disminuyan la cantidad y la intensidad de sus rabietas. Así como muchos comportamientos posteriores, que quizá no asociamos con la forma en que las hemos gestionado, pero que son su forma de decirnos que no se han sentido bien tratados y que quieren que probemos la misma medina.

· Adquieran un mayor autocontrol y capacidad autocrítica. Porque no necesitan defenderse. Te pueden escuchar, entender (aunque no compartan tu opinión) e interiorizar tus mensajes. Esto es en el fondo lo que todos los padres pretendemos, porque qué es criar sino conseguir convencerles de nuestros mensajes.

· Tengan un buen concepto de sí mismos. Porque no estarán escuchando constantemente frases denigrantes y sin mensaje educativo ninguno, como “eres sordo o tonto, quieres que te parta la cara, me estás vacilando, tú te has creído que yo soy imbécil, que te calles y punto, nos vamos porque eres malo y no me extraña que ningún niño quiera ser tu amigo…y muchas otras lindezas que pueden parecer más sutiles pero que no por ello les resultan a los pequeños menos amenazantes o hirientes.

· Exijan un buen trato a los demás. Porque han aprendido la vivencia de sentirse ”bien tratados”. De ser seres dignos de ser escuchados, tratados con respeto y eso será lo que busquen y también lo que proporcionen en la interacción con los demás.

¿Te parece una buena herencia emocional? Entonces merece la pena intentarlo. Confía en ti. Es cuestión de convicción, práctica y lo más importante, MUCHO AMOR (y esto tus hijos ya lo obtienen de ti cada día).

Nayra Herrera Vaquero

Psicóloga familiar e infanto-juvenil

Grupo Crece